【历史拾遗】辜鸿铭游历浔州印记

编辑:网络 来源:桂平大藤峡旅游度假区 时间:2024-11-23 浏览次数:119

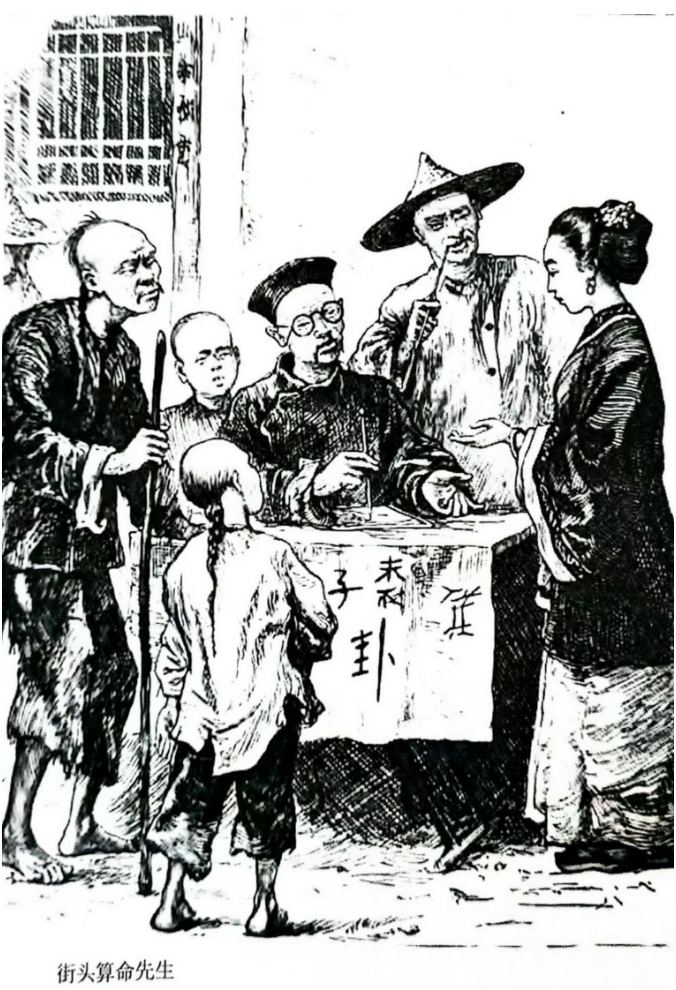

1882年2月17 日是中国的除夕。之前一天辜鸿铭先生到达桂平,他在浔州府城转了一圈,讲述了他的见闻:城里有一间学堂,结构单薄,只有门道口的两个石狮子还有点威风。在所有城墙的,通常使用的加农炮锈迹斑斑,一半埋在土里,没有一门是架起来,尽管有守军,但所有军备全然为零。河滩上有一个临时的木质戏院支架,是为过年庆典准备的。赌坊到处都是,吆喝之声动地。此地风景不是很漂亮,街道和商行没有梧州那么坚固,装修也没那么好,实际上这地方弥漫着一种贫困的气息……

辜鸿铭(1857年7月18日-1928年4月30日),名汤生,字鸿铭,号立诚。学贯中西,号称“清末怪杰”,是满清时代精通西洋科学、语言兼及东方华学的中国第一人。他翻译了中国“四书”中的《论语》、《中庸》和《大学》,创获甚巨;并著有《中国人的精神》(原名《春秋大义》)等英文书,向西方人宣传东方的文化和精神,产生了重大的影响。

1880年,辜鸿铭结束自己14年的求学历程返回马来西亚槟城。1882年接受大英帝国驻北津巴布韦殖民地副行政长官A.R.科鲁洪(A.R.Colquhoun近译:柯乐洪)邀请,作为首席翻译,参加了柯乐洪自广州经广西、云南到缅甸八莫的探险。实则是西方列强要深入中国腹地,对广西、云南、贵州以及中越边界、滇缅边境地区进行社会、文化、地理的侦查活动。辜鸿铭跟随考察船到达广西百色后,由于不满柯乐洪等西方人傲慢态度,也大概知道西方人的这次考察目的是为了打开中国西南大门做准备的,所以辜鸿铭决意离开……

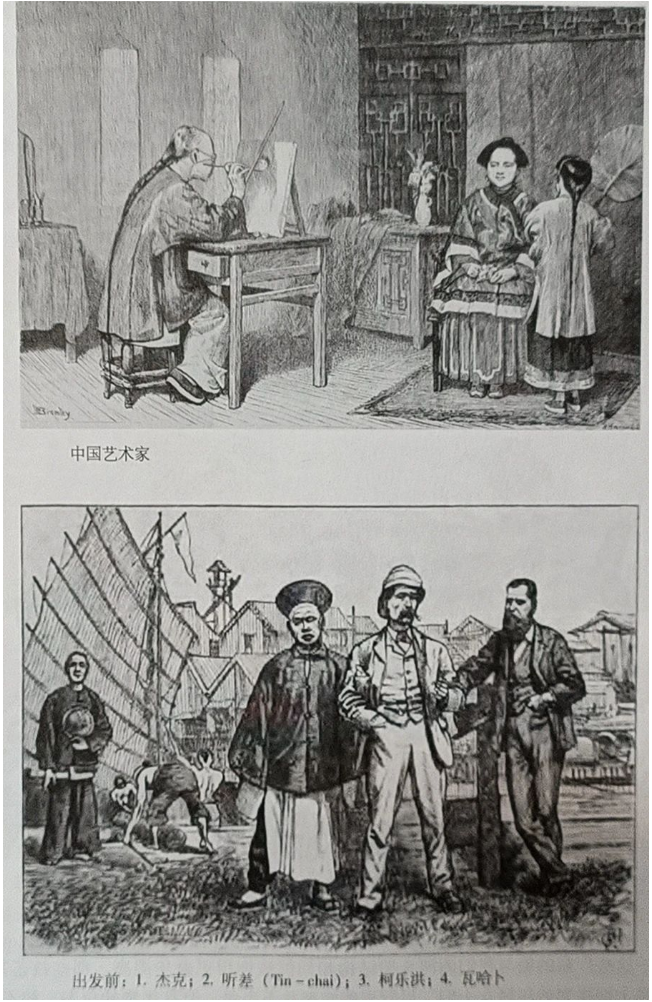

图:A.R.科鲁洪像(A.R.Colquhoun近译:柯乐洪)

图:考察途中的辜鸿铭先生

图:出发前

沿西江到达桂平

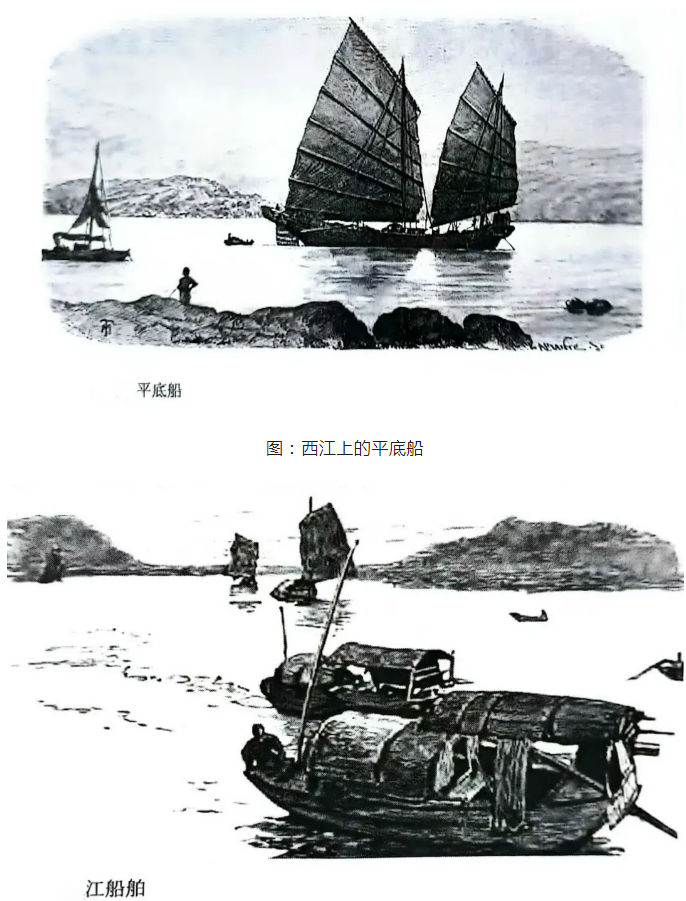

位于群山间盆地的平南,在繁茂的树木和一丛丛的竹子之间开发出块块良田,镇子有通常样式的严整花岗岩城墙和砖砌的城垛,从城墙上可以看到一幅美丽的全景图。这些城墙被太平天国起义者夷平,大部分镇子被摧毁。平南以上,河道变得极其曲折蜿蜒,有时河道在一面岩石峭壁之后会开辟出一条“近路”,有几处礁石高出水面三十英尺,与河岸齐平,在这些蜂巢状的岩石中很可能形成岩洞。考察船来到洄湧激流,有一些礁石,然后又是一连串激流,其中有这条江上最险恶的,即伏龙滩、龙母滩和伏顶滩,其地理学名称是虎跳险滩。经过上述最后一个激流后,傍晚到达了浔州属地江口阜(镇)。这里有常设的关卡、海关和盐站,是商业上重要的城镇。停在岸边的大船和舢板数量较多,形成一种喧哗繁荣的氛围。之后河面派听差带着考察团随身游历护照,给驻地官员“送去一封信,告诉他梧州知府派了一堆护卫一直把我们送到这里。

离开江口,河流突然往南转了一个大弯,下午我们到达浔州府,当地常称为桂平(Kwei-ping),这是它一个区的名字。城市位于北岸,靠近与北河的汇合处。北河在到达浔州府之前的特点是激流数量众多、由沙子和鹅卵石构成的河岸裸露无余、石头的河岸非常崎岖漫长。北河的入口,即它与四汇主干在浔州府的交汇处,展现出一幅自然的壮阔景象,这是北河从发源地贵州(Kwei- chau)”省而下全程的特征,它冲过一系列礁石、险滩和沙堤,全程都是原始的山地乡村。就在入城之前,由层层石头垒成,与地平线合一的南岸出现一堵恢宏的江面墙,河水环绕,旋转奔腾,以狂暴的速度飞流而下。在城市下方一英里半石头面墙矗立起来的地方,东塔立在一个非常显眼的位置,这是一座漂亮的九层多面塔。

浔州府是一座有城墙的城市,面积相当大,位于西江(郁江)和北河的交汇顶点处,其主要的郊区一边在西江上,一边在北河上,众多村庄构成的郊区比市区还要大。集市和通常一样,位于特定区域,城市尽管部分重建过,但仍显现出遭受过太平天国起义军战火的痕迹,大部分地区到处残垣断壁,园圃荒芜,还有鱼塘和衙门大院向人们诉说着这一地方曾经的重要。尽管有相当数量的平底货船和其他船只停泊在城市周边,本地贸易兴旺,但城市有一股衰败的气息。很难让人相信在这里或者经过这里做的买卖是什么大生意。

在两条江靠近城市延伸出来的郊区,有着通常的海关、关卡和盐站。大量的关卡以密集、规范的间距在每条水道上设置,每个关卡都有一定数量的随从或者雇佣。

一到浔州我们就把“护身符”(护照)送到浔州府知府那里,还有我们的游历护照和一封信。询问是否可能派一艘炮艇护送。送东西的听差带着总督给百色同知的急件给柯乐洪先生,以备不时之需。很快,几个官差就来通宵警卫。

长官听到考察船的西方人不上岸非常高兴,他一再强调这里的人如何无法无天,竭尽全力把保护两个外国人的职责推掉,尤其这些外国人还被认为是传教士。

炮艇哨所

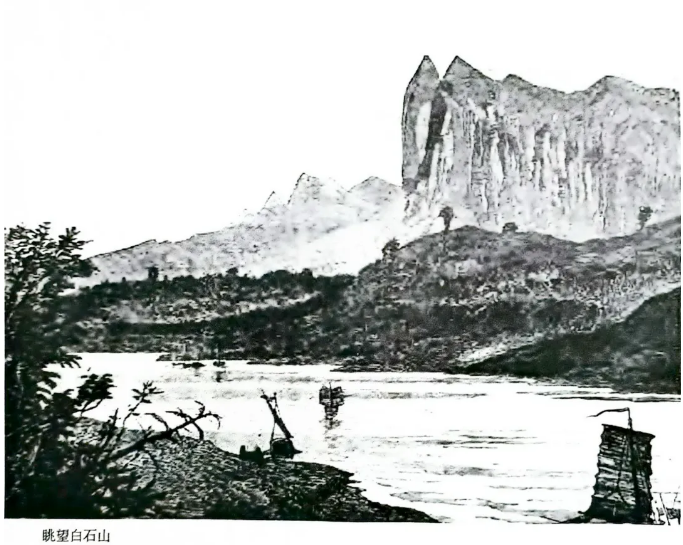

河岸上能一览无遗,十分显眼河景是一座突兀嶙峋的陡峭山峰,称为“白石山”(Pak-shik-shan),这座山峰的两边十分陡峭。

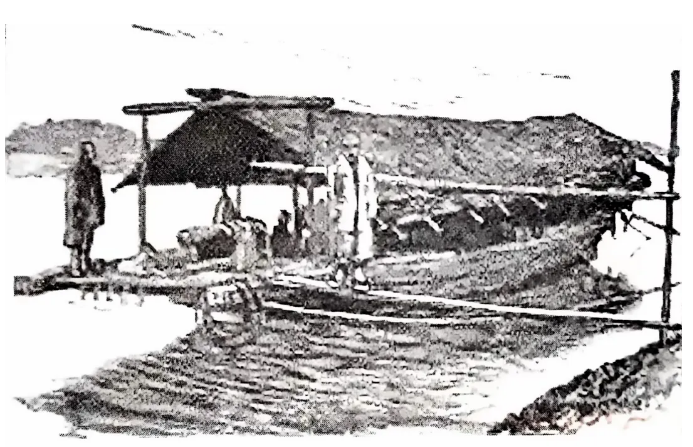

江上遇到的渔筏远看上去像一只漂浮的巨鹤,渔筏用长竹竿做成,筏子上立着巨大的竹支架,渔网挂在上面捕鱼。筏子的一头是渔夫居住的窝棚,窝棚用竹子和树叶胡乱建成,只能艰难地爬着才能进去,这真不是人居住的地方,更像猪窝,渔夫都是些被风雨侵蚀,一脸艰辛之人。

图:桂平城内的算命先生

除夕夜

2月17 日晚上是中国的除夕,我们备好了一切年货,爆竹的噼啪声和锣鼓的喧嚣持续整天,然后就是年夜饭,席上一些本地美味被抬上来供人们大快朵颐,还有本地的米酒。米酒这个词在欧洲人认知中是一种烈酒。据说这一名称来自“sam -chiu”,或者“三次烧制”,这种烈酒通常在酒席上喝,让人疯狂。中国春节是一年中盛大的节日,是唯一一个所有社会阶层都停止劳动的节日。

停靠在江面考察船,从头到尾,甚至船橹上都贴了写着新春祝福的红纸,比如“新春纳福”之类,也在主入口的红纸上添加上英文小字迹“Happy New Year”(新年快乐),这让船员兴高采烈起来。船只外表变得相当漂亮,彩带在微风中烈烈鼓动。

我们一起下厨,做了一顿大餐让船员们身心大悦。根据中国的习俗,雇主这时都要给他的随从或雇员一份礼物,船员给顾客礼物,甚至送信的仆人也有赏钱,这种节日里中国人崇尚礼尚往来,又相互祝福祈求平安表现得淋漓尽致。

此时辜鸿铭不合时宜地对周船长说希望船在前面的激流中不要有难时,周船长表现出船员的迷信来,这个小个子的脸马上变得严肃无比,做了一个手势,好像要把那个念头抛开并叫道:“大吉大利!”第二天早上,我们一露面就被“恭喜”“恭祝福乐”的招呼声包围……

一个小插曲是,辜鸿铭先生雇的仆人,一个聪明,但始终郁郁寡欢的男孩要离开了我们考察团。他接受了辜鸿铭先生的二十美元的预付金,觉得做了几个星期的工后拿着两个月的报酬离开还不错。

傍晚我们从船上到陡峭的河岸散步,穿过田野来到一座小村子,村子只有几间建在被矮山半围着的小块平地上的土基房。在这里我们也看到了无处不在的过年迹象,村子被打扫得干干净净,如果一个陌生人突然被放到这里,他会产生中国人干净整洁的虚假印象。被劳苦耗尽的人们还没有穿上他们最好的衣服,这要大年初一才穿,他们中的一些,有老年有青年,在祠堂祭拜,村校因放假而关闭,所有东西都装饰了些过年的饰物。我们注意到无论是最穷的牧人之家还是乡绅之家,所有门楣上都有金箔和称为对联的红纸,上面用对偶法写着应时的句子,悬挂在门厅。一副对联写着:

金钱发绿叶,

银树满琼花。

辜鸿铭先生给大家解说:“中国对联意思是居家生活人们祈福发财愿望的诗化表达!谷仓、篮子、工具上都贴着这些纸祈福。”看到这样的整洁很让人高兴,门和木器都清洗过,道路打扫得干干净净,民众认为是过节必需的。在一栋比较好的房子旁边,我们注意到一小块地上有一从可爱的梅花,在中国诗歌中是这个季节的象征。紧挨着村子有一座庙,里面有财神的小供桌。

远处一座突兀嶙峋的陡峭山峰--“白石山”(Pak-shik-shan),看上去仿佛要把那些累垮的乡下人彻底压垮……在一棵巨大而盘根错节的古老菩提树下,我们坐下和一群积聚在那儿的村人交谈,考察团的查尔斯·瓦哈卜医生,他拿出速写本,这让周围这些淳朴的人惊奇莫名,又把手持望远镜给孩子看,逗他们开心。查尔斯·瓦哈卜医生带着甜品和这些人分享,这让大家开心异常。告别时,考察团被民众以礼相待,嘴里说着“请,请”,所有人都和我们告别:“留步,留步。”辜鸿铭转过身笑着面对一个村姑,用手招呼她,叫她“来”,这一举动略显鲁莽而不安全,因为在中国是不能轻易与年轻女孩搭话的。至此女孩对这个殷勤的邀请没有准备,顿时掉下眼泪来。这一小小欢愉场景被辜鸿铭-中国诗人记录如下:

原文为:

The village joss - house on the hill - top stands,

Beneath two ban-yans of a hundred years;

‘Loi,’ said the doctor, waving his learned hands;

A-dieu,’replied the maid, with streaming tears!

从英文看原文似乎为绝句,但在辜鸿铭的文句中无法找到汉语原文。

诗句中文翻译:村寺立在山巅,在百年菩提树下;医生挥动他优雅的手,“来吧!”少女流泪回答:“再会!”

郁江-下湾圩-东津米市

一路沿郁江而上,经过好几个村子圩镇,其中有下湾墟(Ha - wan - hü)和东津(Tung-chuen),这是北海(Pak-hoi)和浔州府之间的两个外贸码头。从北海来的线路经过玉林到达这里。玉林紧靠一条宽阔的溪边,溪流的出口处就是北海。

余下的路程有四五天,要经过荒蛮的山区,据说这一地区有土匪。东津位于浔州府上游大约五十英里处,是广西的主要米市,注意到有相当数量的平底船沿河岸停泊,贸易繁忙。

东津有一座三层宝塔,这座城镇位于河南岸顶端树木葱茏的山谷中,从浓密的植物中隐约呈现出来,河岸由黑色岩石一层层排列而成。这一地方风景如画,在这荒蛮乡村,不毛之地中形成一个绿洲。浔州和东津之间的河流是一连串的弯道,让勘测工作变得不是一件轻松的事情。

……

本文文字,图片主要摘自《横穿克里塞--从广州到曼德勒》(云南出版社)[英]柯乐洪著;张江南译。修改了明显错误,为了前后文衔接等原因,摘录时行文上做了修改,增加了一些人物资料。

在往前百年多时间里,很多中外人士以历游方式行走在中国这片古老又萌动的大地上。他们各有各的目的,这些人有西方的传教士、外交官、探险家,阴谋者。也有中国的文人、学者、科学家、商人、军人等等,他们的游记、札记、考察报告、照片,写生画等,见证并记录了中国近代历史发展过程。同时提供给我们后人能一窥他们的所思所想,领略那个时代个性特征。这些资料在历史空间上如画卷一般,层层页页展现了那个年代中国各地的风土人情和社会面貌,给我们留下了丰富的历史印记。