浔州故事——百年孤独,寻找施益生的故居

编辑:网络 来源:桂平大藤峡旅游度假区 时间:2024-11-12 浏览次数:147

施益生故居

1919年3月至1920年12月,一批又一批中国青年从上海登船赴法国勤工俭学,探寻救国救民真理,这在当时堪称壮举。因为他们要走的新路,是一条前人没走过的路。施益生就是这一批先进中国青年中的一员,而且是从极贫穷的山村走向世界,周恩来、熊锐是他在法国勤工俭学时的入党介绍人。

施益生

图片左一为施益生

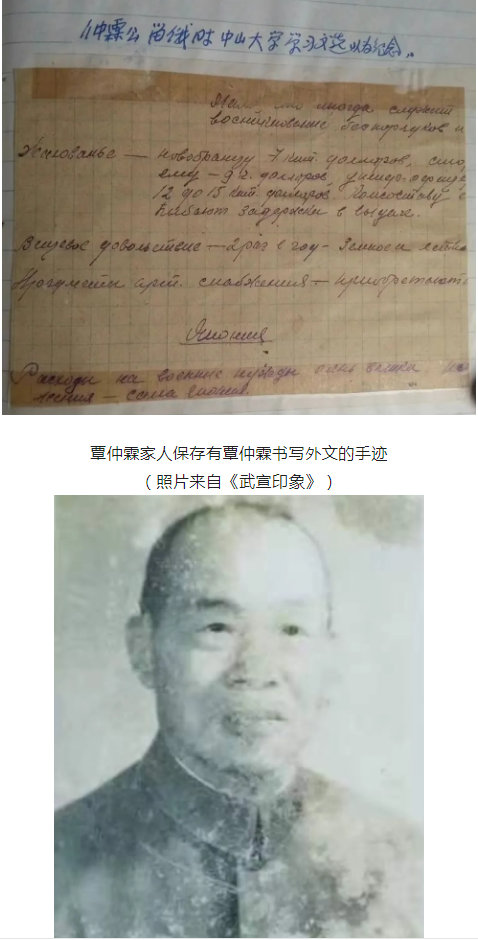

施益生(1902-1993),原名万益,露棠村龙口山人,1917年6月以优异成绩从罗秀小学毕业并考入桂平中学,半年后得知梧州省立第二中学招生,又赶往投考并获得录取。其就学学费得到了宗族公田部分收入的支持。1918—1921年这段时间正是新文化运动和五四爱国运动在全国蓬勃发展的时期,当时梧州又是广西受外界影响最早的城市,在梧州读中学期间,施益生积极参加爱国学生组织和学生运动,被推举为广西省学生联合总会长,并创办《救国晨报》宣传救国救亡。中国共产党成立前后,在寻找救国救民思想和道路的时代潮流推动下,施益生以发出募捐告示的方式募集路费,赴欧勤工俭学,先到马赛,后到巴黎,曾与邓小平等人一起进入雷诺汽车厂当工人,后经周恩来、熊锐介绍加入中国共产党,参与中共旅欧支部工作。1923年国民党一大召开前夕,中国共产党员以个人身份加入国民党,施益生任国民党驻法总支部副主席。1925年“五卅运动”后,中共旅欧支部9月12日决定于9月15日在巴黎中心地区举行一次较大规模的旅法华人反帝大会,并由施益生负责召集,大会有千余人参加,非常成功。会后第二天,因国民党右派分子告密,作为大会主要组织者的施益生遭法国政府逮捕入狱一个月,于10月18日被以“破坏社会秩序,扰乱治安”罪名驱逐出境。在中共旅欧组织的帮助下,施益生经德国柏林到莫斯科,于1925年11月进入专门培养中国和东方国家革命者的莫斯科东方大学,与罗世文、车耀先等革命先烈同班,后因重病无法回国参加革命工作,经周恩来批示,继续在东方大学研究部以研究生身份边学习边治病,期间曾受到王明左倾机会主义的排挤和打击。到了1931年,他病情有所好转,曾要求回国参加革命工作,但未获共产国际东方部批准。1931—1934年,他在共产国际担任翻译和报告员工作。1934年,共产国际所属职工国际执行局决定将他派到黑海沿岸港口做中国海员(大部分来自广东)的政治和组织工作,任敖德萨国际海员俱乐部政治指导员兼党小组组长。两广地区的一些革命者走上革命道路,曾得到施益生的引领。在苏联肃反和卫国战争期间,施益生受到了牵连,于1938年2月28日被捕,在敖德萨监狱被监押三年,期间受到各种迫害和折磨,被威迫要求承认各种罪名,但均遭拒绝。因参加革命到苏联后使用化名,施益生没有保留中国护照,也没有加入苏联国籍,最后狱方以“没有护照就是危险分子,应给予五年劳改”为由,未经任何法律程序便将其遣送至古拉格设在苏联北方乌黑塔城的“维罗山”劳改营劳动,至1946年1月10日才获释放,但只能在乌黑塔城地区范围内活动和工作。直到1952年,经申诉,才获得平反,并于1953年回国。回国后,施益生长期在外文出版发行事业局工作。尽管一生命运多舛,坎坷曲折,但他从未改变初心,一直保持着青少年时期将名字改为“益生”时立下的为人民谋福祉信仰,直到1993年在北京病逝。1959年,施益生曾回到故乡罗秀露棠村龙口山,在故居旁建了一间青砖瓦房,实现他青年时的梦想。1920年,还是学生的施益生,记于容膝轩的一篇短文,作者以“容膝”命名自己的轩,原因在于其意在表明轩的狭小但适宜,并非嫌其小,强调的是一种内心的满足和对适宜环境的追求。用“容膝”之名表达了不羡慕富贵、不追求华丽高大,追求内心宁静与满足的心境。

1959年,施益生回到故乡重建的砖瓦房子

乡村振兴,房子外墙涂上一层鲜艳的颜色

建在白石山山上的宾兴馆